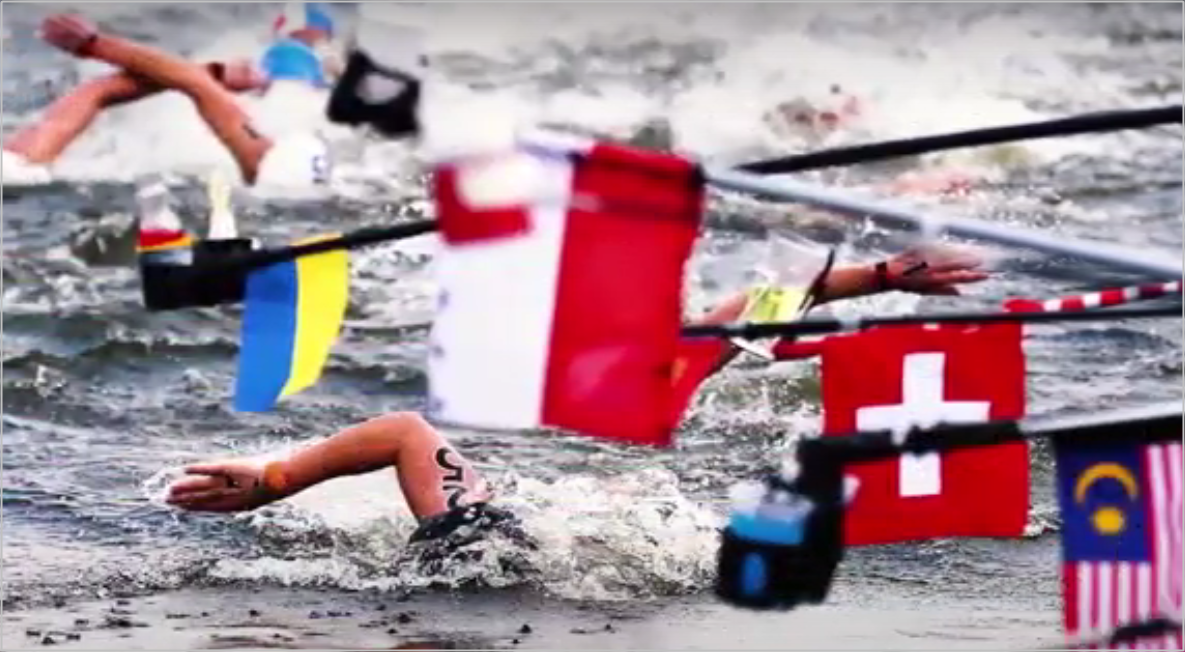

マラソンスイミングというスポーツは、名前のとおりマラソンのように長距離を泳ぐ競技です。

プールで行われる競泳とは異なり、海や湖、川、池など自然環境のなかで行われるのが特徴となっています。

ここでは、マラソンスイミングの距離や給水のルール、メダル候補の強豪国をチェックしていきます。

マラソンスイミングの距離は?

マラソンスイミングで泳ぐ距離は、男子も女子も共通で10kmになります。

一般的には周回コースを泳ぐこととなり、レースは約2時間の長丁場。

自然環境のなかを泳ぐため、同じコースでも天候や波、風、潮流などによってその都度変化します。

そのため、スピードだけではなく、いかに戦略を練って環境を味方に付けられるかが重要になってきます。

若くて体力があれば有利というものでもなく、経験豊富なベテランが活躍するなんてこともあるんです。

特にラストの展開はデッドヒートが繰り広げられることが多く、非常に見応えがあり盛り上がること間違いなしの競技なのです

マラソンスイミングの給水のルールは?

約2時間も泳ぎ続けていたら、給水はどうするのだろうかと気になりますよね?

給水は、会場に設置される給水用の桟橋からフィーディングポールと呼ばれる竿を伸ばして行います。

ポールの長さは5メートル以内と決められており、先端に付けたカップにドリンクや補給食なんかを入れて渡します。

レース中なので、できるだけ泳ぎを止めずに受け取る必要があり、その技術も見どころの一つ。

特に、多くの選手たちが同じタイミングで給水をした場合なんかは入れ食い状態に見えてしまい、ネット上で大いに盛り上がったこともありました。

マラソンスイミングのメダル候補の強豪国をチェック!

レースでは表彰台をヨーロッパの選手で独占することも多く、特にドイツ、イタリア、オランダが強豪国になっています!

マラソンスイミングがオリンピック競技になったのは2008年の北京大会からで、当時は専門の選手が力を見せていました。

その後、競泳の長距離種目で活躍する選手たちが参戦するようになり、マラソンスイミングと競泳の二刀流の選手も出てきています。

リオオリンピックの男子では、10kmのレースにもかかわらず写真判定で勝敗が決するほど混戦になることもあるんですよね。

優勝したフェリー・ウェールトマンがオランダの選手で、2位がギリシャのスピリド・ヤニオティス。

競泳でも強さを見せるヨーロッパ勢がマラソンスイミングでも強いのは必然的であり、スピードも年々高速化しています。

まとめとして

マラソンスイミングは、2008年北京オリンピックから正式に採用された競技で、2016年のリオまで男女合わせて18名のメダリストがいます。

18人中15人がヨーロッパ国籍という圧倒的な力関係がありますが、2019年の世界水泳の女子では中国の選手が金、アメリカの選手が銀と勢力図も変わってきています。

日本人も世界との差を着実に縮めていて、特に平井康成さんや貴田裕美さんの活躍に期待がかかっていますので注目してみてはいかがでしょうか。

コメントを残す